Barbaras „Göttingen“ – die Hymne der deutsch-französischen Freundschaft

Vor 60 Jahren folgte die französische Sängerin Barbara einer Einladung nach Göttingen nur widerwillig. Trotz anfänglicher Vorbehalte entwickelte sich ihr Besuch dennoch zu einem bewegenden Erlebnis, das sie dazu inspirierte, das Chanson ,Göttingen‘ zu schreiben. Das Lied wurde zu einem Symbol der deutsch-französischen Freundschaft und trug zur Versöhnung der Nationen bei.

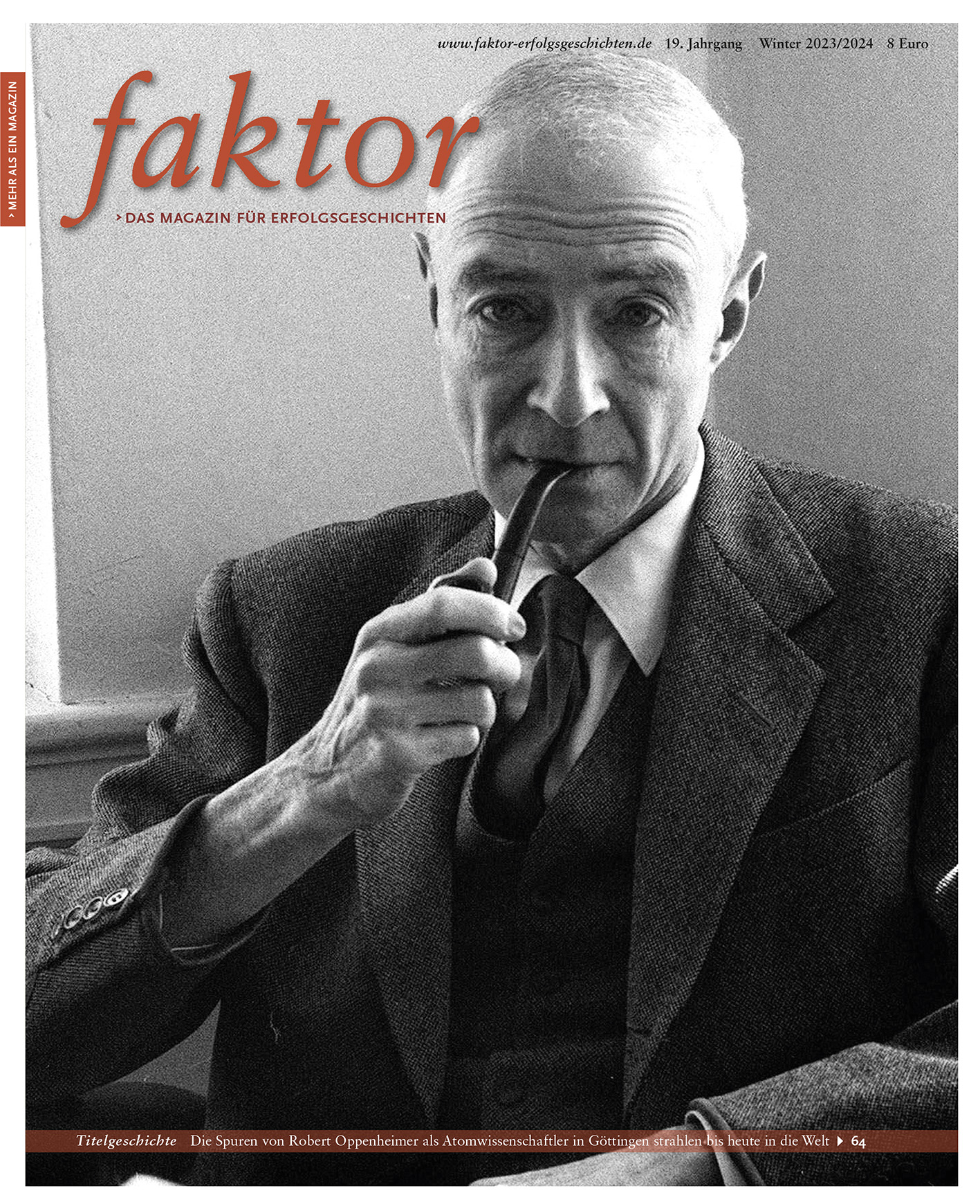

ZUR PERSON

Barbara, geboren als Monique Andrée Serf, war eine der bedeutendsten französischen Chanson-Sängerinnen des 20. Jahrhunderts. Ihre Karriere begann in den 1950er-Jahren in Pariser Kabaretts, wo sie schnell durch ihre tief emotionale und ausdrucksstarke Stimme bekannt wurde. Ein entscheidender Moment ihrer Karriere war ihr Auftritt im Jahr 1964 im Jungen Theater in Göttingen, bei dem sie das berühmte Chanson ,Göttingen‘ schrieb. Dieses Lied wurde ein Symbol der Versöhnung zwischen Deutschland und Frankreich und verhalf Barbara zu internationaler Anerkennung. Barbara starb am 24. November 1997 in

Neuilly-sur-Seine, Frankreich.

1964 folgte die Künstlerin Barbara der Einladung Gunther Kleins, des Leiters des Jungen Theaters in Göttingen, nicht nur äußerst widerwillig, sondern auch mit einigen Vorbehalten und einer heute noch bekannten Bedingung. Die bekannte Sängerin, die als Monique Andrée Serf 1930 in Paris geboren wurde, verlangte für ihren Auftritt in Göttingen die Bereitstellung eines schwarzen Salonflügels. Erfreut, die erfolgreiche französische Sängerin von einem Auftritt in Südniedersachsen überzeugt zu haben, willigte Klein ein. Wie ausgemacht traf Barbara im Juli desselben Jahres in der Universitätsstadt ein, bereit, einen Abend lang für das Göttinger Publikum aufzutreten. Als Klein ihr vor ihrem Auftritt anbot, ihr die Stadt zu zeigen, lehnte sie jedoch vehement ab – sie wollte nichts davon sehen. Sie schien sich sichtlich unwohl zu fühlen – und das besserte sich auch nicht, als sie sah, was man für sie auf der Bühne bereitgestellt hatte.

Anstelle des verlangten Flügels thronte auf der Bühne ein mächtiges Klavier, welches es der Sängerin unmöglich machte, ihr Publikum zu sehen – oder von ihm gesehen zu werden. Barbara weigerte sich, unter diesen Umständen zu singen, der Flügel sei eine Bedingung für ihren Auftritt gewesen. Auch die Bitten und Entschuldigungen des Theaterleiters können sie nicht umstimmen. In ihren Memoiren beschreibt sie ihr eigenes damaliges Verhalten nicht als Laune, sondern als eine „absolute Unmöglichkeit“. Mit zunehmender Verzweiflung erklärte Gunther Klein ihr die Situation: Aufgrund eines kurzfristigen Streiks der Klaviertransporteure sei es leider unmöglich gewesen, den gewünschten Flügel herbeizuschaffen.

Als der Abend weiter voranschritt und sich keine Lösung abzeichnete, boten sich zehn Göttinger Studenten an, den Flügel einer alten Dame herbeizubringen. Barbara schien damit zufrieden. Auch die Tatsache, dass das Publikum nach wie vor auf seinen Plätzen wartete, schien sie zu beeindrucken. Gesagt, getan, unter großen Mühen wurde der versprochene Flügel herbeigeschafft, und die Sängerin sah sich nun in der Lage aufzutreten. Nach dem tosenden Applaus, der ihrer Darbietung zu Ehren wurde, veränderte sich die Haltung der Künstlerin zu Göttingen.

Sie verlängerte ihren Aufenthalt in der Stadt an der Leine, besuchte das Haus der Brüder Grimm, deren Märchensammlung sie aus ihrer eigenen Kindheit kannte, und verfasste am letzten Tag das berühmte Chanson ,Göttingen‘, welches sie ebenfalls unter großem Beifall im Jungen Theater vortrug. Aufgenommen wurde es später in ihrer Heimat in Frankreich. Die Wirkung dieses Chansons hatten damals wahrscheinlich weder Barbara noch Gunther Klein erahnt.

In Deutschland mag dieses Lied – außerhalb von Göttingen – heute nur wenigen bekannt sein. In Frankreich hingegen feierte Barbara damit einen riesigen Erfolg. ,Göttingen‘ wurde zu einem der wichtigsten Werke ihrer Karriere und leistete einen wesentlichen Beitrag zur Völkerverständigung und Aussöhnung von Deutschland und Frankreich nach 1945. Anlässlich des 40. Jahrestages des Élysée-Vertrages von 1963 zitierte der damals amtierende deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder während einer gemeinsamen Sitzung des Deutschen Bundestages und der französischen Assemblée Nationale in Versailles aus diesem Stück. Damit verknüpfte Schröder zwei Dimensionen der Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich. Einmal die Aussöhnung auf politischer Ebene und einmal die auf der menschlichen Ebene, welche von Barbara durch ihr Lied maßgeblich unterstützt wurde.

Durch das Werk von Barbara nahm die Bekanntheit der Universitätsstadt in Frankreich zu. Tatsächlich aber waren dies in Göttingens Stadtgeschichte nicht die ersten Berührungspunkte mit Frankreich.

Anfang des 19. Jahrhunderts, als ganz Europa von den Folgen der Französischen Revolution erschüttert wurde, erreichten deren Auswirkungen auch die Stadt an der Leine. Napoleon Bonaparte und seine Feldzüge hatten unter anderem das Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation zur Folge, welchem auch die Stadt Göttingen als Teil des Kurfürstentums Hannover angehört hatte – an dessen Stelle trat das 1806 neu gegründete Königreich Westphalen mit der Hauptstadt Kassel. Die Stadt Göttingen wurde zur Hauptstadt des Leine-Departements. Westphalen unterstand damit der Herrschaft von Napoleons Bruder, Jérôme Bonaparte, der sich mehrmals in Göttingen aufhielt. Allerdings erfreute sich der neue König keiner großen Beliebtheit, und die Zeremonien, die seinem Besuch zu Ehren abgehalten wurden, werden eher als „leidenschaftslose Pflichtbeflissenheit“ beschrieben.

Fast wäre unter dem französischen System auch die Georgia Augusta verändert worden, was ihren bis dato etablierten Organismus praktisch zerstört hätte. Dem konnte vermutlich auch dadurch entgegengewirkt werden, dass der dafür zuständige Beamte in Kassel ein ehemaliger Göttinger Student war.

Indes fiel die Anzahl der Studierenden bis 1809 auf einen ersten Tiefstand, u. a. weil der Widerstand gegen die französischen Besatzer vor allem in den akademischen Kreisen stattfand – wenn meist wohl hinter vorgehaltener Hand.

Die Besatzungszeit sollte nicht von langer Dauer sein. Napoleons Herrschaft über Europa endete mit dem verheerenden Russlandfeldzug, und 1813 wurden auch die letzten französischen Soldaten aus Göttingen abgezogen. Das Königreich Westphalen brach zusammen und das ehemalige Kurfürstentum Hannover, zu dem vor Napoleons Einmarsch auch Göttingen gehört hatte, wurde 1814 auf dem Wiener Kongress zum Königreich erhoben.

IM Jahr 1914 wurde in Göttingen, wie in vielen anderen Teilen Deutschlands, der Erste Weltkrieg vorwiegend begeistert begrüßt, besonders ein Gros der Professorenschaft hatte sich vom Nationalismus mitreißen lassen. Doch in der Stadt an der Leine kehrte bald Ernüchterung ein. Mangel und Hunger wurden immer häufiger, die Todes- und Vermisstenmeldungen nahmen zu. Die Spuren des Krieges ließen sich bald auch in Göttingen ablesen: Im Lönsweg, im heutigen Ebertal, wurde ein Kriegsgefangenenlager für insgesamt 10.000 Personen errichtet, die Gefangenen waren größtenteils französische, belgische und englische Soldaten. 1917 wurden die französischen Kriegsgefangenen unter anderem als Zwangsarbeiter für den Bau der Lokhalle eingesetzt.

Das Ende des Krieges, welches nach den Materialschlachten und dem Steckrübenwinter auch viele Göttinger Bürger herbeigesehnt hatten, wurde von vielen Professoren der Georgia Augusta kritisiert. Noch wenige Tage vor der Kapitulation hatten Rektor und Senat ein Telegramm mit Durchhalteparolen an die Reichsregierung gesandt. Und auch nach 1918 fiel es den Deutschen sichtlich schwer, die Niederlage des Weltkrieges zu akzeptieren. Das galt insbesondere für die Professoren und Studierenden der Georg-August-Universität. Hier wurde die Demokratie der Weimarer Republik und der ,Schandvertrag‘ von Versailles abgelehnt und kritisiert. Früh verschob sich in Göttingen das politische Spektrum nach rechts. Der Hass auf den sogenannten Erbfeind Frankreich war stärker denn je zu spüren. Die Schmähdemonstrationen von 1929 – anlässlich des zehnten Jahrestags des Friedensvertrags von Versailles – waren nur ein Beispiel dafür.

National und völkisch gerichtete Organisationen hatten in Göttingen schon in den frühen 1920er-Jahren viel Anklang gefunden – 1922 wurde die SA in Göttingen gegründet. Daher hatte die NSDAP nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler in der Universitätsstadt wenig Mühe, die während der Weimarer Republik aufgebauten Machtstrukturen zu zerschlagen. Schnell machten sich in Göttingen Terror, Verfolgung und Diskriminierung breit, wie auch eher links gerichtete oder jüdische Angehörige und Professoren der Universität am eigenen Leib erfahren mussten. Die NS-Diktatur endete erst 1945 nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg.

Es war das Leid, welches die Deutschen über Frankreich und insbesondere ihre eigene Familie brachten, das Barbara vor ihrem Auftritt in Göttingen Unbehagen machte. Sie und ihre Familie hatten den Zweiten Weltkrieg miterlebt, sind vor der Wehrmacht und den drohenden Deportationen quer durchs Land geflohen. Ihre Familie wurde dabei mehrfach getrennt, stets mussten sie Denunzierungen fürchten. Denn Monique Andrée Serf, die sich erst zum Andenken an ihre Großmutter Barbara nannte, wurde in eine ukrainischstämmige, jüdische Familie geboren. Wenn man diesen Umstand bedenkt, erklärt sich im Nachhinein ihre zunächst ablehnende Haltung bezüglich Kleins Einladung, in Deutschland aufzutreten. Weshalb sie letztlich doch zusagte, hat sie in ihren Memoiren nicht festgehalten. Wahrscheinlich hat niemand, am wenigsten Barbara selbst, mit dem Fortgang ihres Aufenthalts, dessen Verlängerung und des dabei entstehenden Chansons gerechnet.

,Göttingen‘ ist von Barbara als Liebeslied an die Stadt und deren Bewohner verfasst und gewann in Frankreich schnell an Bekanntheit. Im Jahr 1967 kehrte die Sängerin noch einmal in die kleine Stadt an der Leine zurück und trat nun in der ausverkauften Stadthalle auf. Dieser Auftritt wurde sogar von dem Radiosender France Inter live übertragen. 2002 ließ der damalige französische Staatssekretär Xavier Darcos das Lied sogar in das offizielle Schulprogramm der Vor- und Grundschule aufnehmen, ein wichtiger Grund, weshalb Barbaras Göttingen-Lied in Frankreich noch heute unter den Jüngeren bekannt ist.

Die besondere Verbindung zwischen Göttingen und Frankreich lässt sich auch in den Städtepartnerschaften der Stadt Göttingen wiederfinden. Seit 1983 verbindet Göttingen eine Partnerschaft mit dem französischen Pau, die noch heute einigen Jugendlichen, insbesondere Sportlern, einen häufig prägenden Austausch ermöglicht. Im Jahr 2017 waren beispielsweise junge Radsportler aus Göttingen in Pau – im Gegenzug besuchten 2018 junge Kanufahrer aus Pau ihre deutsche Partnerstadt und paddelten auf der Leine.

Umgesetzt wurde dieser Austausch vom Stadtsportbund. Doch auch die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Weende pflegt regelmäßigen Kontakt zu ihrem Pendant in Pau, und auch viele Schulen sowie die Georg-August-Universität bieten Austauschprogramme in die Partnerstadt an. Die Uni unterstützt sowohl deutsche als auch französische Studierende im Rahmen eines deutsch-französischen Doppelmasterprogramms.

Barbara spielt auch heute noch in Göttingen eine Rolle, so werden beispielsweise Stadtführungen ,Auf den Spuren der französischen Sängerin Barbara‘ angeboten. Außerdem bietet der Göttinger Tourismusverband am Tag der deutsch-französischen Freundschaft, dem 22. Januar, eine Stadtführung auf Französisch an. Die ,Journée de l’amitié franco-allemande‘ besucht dabei die Sehenswürdigkeiten der Stadt. Des Weiteren findet sich in Göttingen eine Deutsch-Französische Gesellschaft, die anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des Élysée-Vertrages eine Ausstellung in der VHS Göttingen anbot. Die Gesellschaft ist auch auf verschiedenen sozialen Netzwerken aktiv und informiert und diskutiert in Lesungen, veranstaltet Ausflüge oder Chansonabende. Hieran lässt sich gut erkennen, welche besondere Rolle die deutsch-französische Freundschaft, die eben nicht zuletzt von der Sängerin Barbara durch ihren Auftritt in Göttingen vorangetrieben wurde, noch heute spielt.

Sicherlich war es nicht Barbaras Absicht, einen Teil zur Völkerverständigung der beiden schon so lange verfeindeten Nationen beizutragen. Aber vielleicht war gerade dies der ausschlaggebende Punkt, weshalb das Chanson sowohl in Frankreich als auch in Göttingen so begeistert aufgenommen wurde. Nie sollte es die Vergangenheit vergessen machen, ganz im Gegenteil. Das Lied sollte stets daran erinnern, einander vergeben und in Zukunft ohne Krieg und Verfolgung miteinander in Europa leben zu können. ƒ

Fotos Städtisches Museum Göttingen

Example Subtitle

Example Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tempus nisl vitae magna pulvinar laoreet. Nullam erat ipsum, mattis nec mollis ac, accumsan a enim. Nunc at euismod arcu. Aliquam ullamcorper eros justo, vel mollis neque facilisis vel.